Barghouti le « Nelson Mandela palestinien » pourrait-il être la figure du « Jour d’après » ?

L'Afrique du Sud a fait ce qu'aucun pays arabe n'aurait jamais envisagé de faire

Bassam Tayara

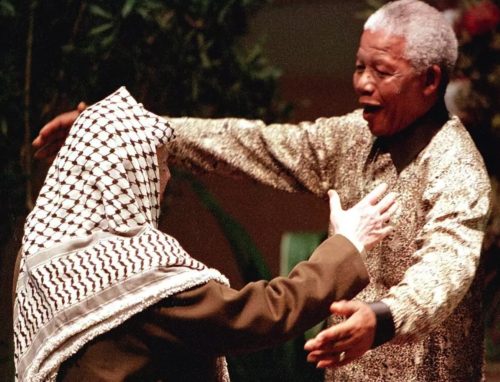

L’Afrique du Sud a fait ce qu’aucun pays arabe n’aurait jamais envisagé de faire. La politique de Pretoria sur la question palestinienne repose sur deux principes : un principe établi par Nelson Mandela (inutile de le présenter) lorsqu’il a déclaré : « La liberté de l’Afrique du Sud restera incomplète tant que la Palestine n’aura pas obtenu sa liberté ».

Et d’un principe diplomatique promu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa lorsqu’il a déclaré : « Les efforts de l’Afrique du Sud pour promouvoir les processus de paix dans le monde sont appréciés.»

Ces deux principes et ces deux lignes convergent pour soutenir le peuple palestinien aujourd’hui, comme ils l’ont fait hier et continueront de le faire.

Les relations entre la Palestine et l’Afrique du Sud remontent aux années 1950. La première rencontre officielle entre le mouvement national palestinien et son homologue sud-africain s’est tenue à Alger en 1965. Dans son discours aux Nations Unies en 1974, Yasser Arafat a souligné l’importance de la liberté et de l’égalité pour le peuple sud-africain, a condamné le régime d’apartheid et a réaffirmé la solidarité absolue des Palestiniens avec le peuple sud-africain. En effet, depuis 1960, les Palestiniens se sont distingués par leur solidarité immédiate et indéfectible avec le mouvement de libération en Afrique. L’Occident s’est distingué par son refus catégorique d’accéder aux demandes d’aide de Mandela et de ses partisans… tout comme c’est le cas aujourd’hui avec Gaza.

Après la libération de Mandela en 1990, la première rencontre entre les deux dirigeants a eu lieu à Lusaka, la capitale. Cependant, les relations entre Arafat et la famille Mandela se sont poursuivies immédiatement après son arrestation. En 2016, la Palestine a honoré Nelson Mandela en érigeant une statue dans le quartier d’al-Tira à Ramallah, un don de Johannesburg, ville jumelle de Ramallah. Cette statue de bronze de 6 mètres de haut représente Mandela levant le poing vers le ciel.

La guerre de Gaza a « ravivé » le souvenir de ce lien entre les deux luttes, mais, faute de solutions, elle a remis à table le nom de « Marwan Barghouti » !

Au début de la guerre israélienne contre Gaza, et avec le début des négociations pour une libération mutuelle des prisonniers, le Hamas a proposé d’échanger 230 otages détenus dans la bande de Gaza contre « tous les prisonniers palestiniens en Israël ». La nouvelle a une suite bien connue : Tel-Aviv a rejeté l’offre dans son ensemble, d’autant plus qu’elle incluait Marwan Barghouti, emprisonné depuis 2002 et condamné à cinq peines de prison à perpétuité pour avoir mené des attentats en Israël, une accusation qu’il a niée à plusieurs reprises.

Si Barghouti justifie les attaques contre des cibles militaires, il condamne simultanément le ciblage de civils. La plupart des observateurs s’accordent à dire qu’Israël n’acceptera, en aucun cas, la libération de « l’homme de l’unité politique palestinienne », comme tout le monde le qualifie. Israël rejette la « solution à deux États », tandis que Barghouti appelle à une solution politique au conflit israélo-palestinien et défend les accords d’Oslo… sans pour autant rejeter la lutte armée contre l’occupation israélienne.

Il a joué un rôle important lors des première et deuxième Intifadas, avant d’être enlevé à Ramallah. Tout au long du procès, il a clamé son innocence et rejeté la légitimité du tribunal israélien. À chaque crise avec Israël, le nom de Barghouti, surnommé le « Nelson Mandela palestinien », revient sur le devant de la scène. Certains pensent que ce titre le protège d’un assassinat en prison. Du fond de sa cellule, Marwan Barghouti n’a pas cessé d’exister.

En 2006, il a joué un rôle crucial dans la signature du « Document national d’entente pour les prisonniers » entre les dirigeants du Fatah, du Jihad islamique, du Front démocratique de libération de la Palestine et du Hamas, emprisonnés dans les prisons israéliennes. Ce document visait à garantir l’unité politique palestinienne. Cependant, il constituait un piège pour Israël. Il appelait à la création d’un État palestinien dans les frontières de 1967, faisant de Barghouti un interlocuteur acceptable pour l’Europe. Cependant, il ne niait pas le droit à la résistance palestinienne dans les territoires occupés en 1967… et appelait les Palestiniens à résister à l’occupation conformément au droit international.

L’objectif était de former un gouvernement de coalition pour sortir de l’impasse qui avait suivi la victoire du Hamas aux élections législatives dans la bande de Gaza. Ce lien remonte au Deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève, publié en 1977. La Croix-Rouge a adopté ce Protocole pour protéger les combattants des armées irrégulières suite à la répression brutale des révoltes des adolescents noirs dans les rues de Soweto, à partir de 1976, et à la répression des adolescents palestiniens pendant la première Intifada en 1987.

Ces deux répressions ont choqué le monde.

De là, deux processus de paix ont été lancés au début des années 1990. En Afrique du Sud, ils ont conduit à des élections démocratiques en 1994, tandis que le processus de paix israélo-palestinien a échoué. À cette occasion, Mandela a déclaré à Pretoria en 1997 : « Nous savons pertinemment que notre liberté ne sera pas complète sans l’indépendance des Palestiniens. » Sur le plan judiciaire : Saisine de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice

Le 20 mai, la Procureure de la Cour pénale internationale a requis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre trois responsables du Hamas. L’Afrique du Sud a contribué à cette demande en déposant une saisine de la Cour pénale internationale le 17 novembre, aux côtés de quatre autres pays : le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djibouti (le plus petit pays arabe). S’appuyant sur la saisine déposée par l’« État de Palestine » en 2018, la demande sud-africaine utilisait à plusieurs reprises le terme « apartheid » pour décrire la politique d’Israël en Israël.

La demande sud-africaine réitérait l’utilisation du terme « apartheid » pour décrire la politique israélienne d’occupation des territoires palestiniens.

Quatre jours plus tard, le vendredi 24 mai, la Cour internationale de Justice (CIJ), alors présidée par le Libanais Nawaf Salam avant qu’il ne devienne Premier ministre à Beyrouth, ordonnait à Israël de « cesser immédiatement son offensive militaire » à Rafah. Il s’agissait du quatrième arrêt rendu par la Cour des Nations Unies à La Haye, suite à la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël le 29 décembre 2023 au titre de la Convention sur le génocide dans la bande de Gaza. Auparavant, à la demande de l’Afrique du Sud, la CIJ avait ordonné à Israël de tout mettre en œuvre pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza le 26 janvier et d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande le 28 mars.

Sur le front de la lutte : une expérience commune de l’apartheid

L’équipe juridique envoyée par l’Afrique du Sud auprès de la CIJ est dirigée par John Dugard. Professeur de droit international, il a été juge ad hoc à la Cour internationale de Justice et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens (2001-2009). Son équipe de neuf juristes est dirigée par Vusi Madonsela, ambassadeur d’Afrique du Sud aux Pays-Bas.

M. Madonsela a expliqué en février dernier, lors d’une conférence au Parlement européen à Bruxelles : « Si l’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, c’est parce qu’elle estime avoir une obligation particulière envers son propre peuple et la communauté internationale dans son ensemble, de veiller à ce que les pratiques répréhensibles de l’apartheid, où qu’elles se produisent, soient condamnées et qu’il y soit mis fin immédiatement.» Il a ajouté : « Les Sud-Africains ont une expérience directe de la solidarité internationale et de l’importance des institutions multilatérales… Notre libération du système brutal de l’apartheid a été rendue possible grâce à la participation de peuples amis… Les Palestiniens ont toujours été nos alliés.» Deux mouvements de libération interconnectés.

L’ancienne présidente de deux importantes ONG de défense des droits humains en Afrique du Sud a déclaré : « La lutte du peuple palestinien pour la libération, la souveraineté et l’autodétermination, et le mouvement de libération en Afrique du Sud, ont toujours été inextricablement liés. » Elle a ajouté : « Lorsque les Palestiniens ont été dépossédés d’une partie de leurs terres en 1948, suite à la création de l’État d’Israël… les Sud-Africains noirs ont été victimes d’expulsions massives de leurs terres la même année », ce qui a jeté les bases du système d’apartheid.

Parallèlement, dans les années 1960 et 1970, la lutte armée s’est organisée en Palestine et en Afrique du Sud contre des États répressifs.

Barghouti, comme Mandela, a passé de nombreuses années dans les prisons israéliennes, ce qui lui confère sans aucun doute une force littéraire et le couronne d’intégrité, d’héroïsme et de patriotisme aux yeux des Palestiniens, et même du… Hamas. Tous les sondages d’opinion parmi les Palestiniens le présentent comme la personnalité la plus populaire, loin devant Mahmoud Abbas et tous les dirigeants du Hamas, tant dans le pays qu’à l’étranger. Barghouti n’était pas loin du Hamas, mais l’Union européenne, les États-Unis et Israël ayant qualifié le Mouvement islamique d’« organisation terroriste », sa victoire politique n’a pas été reconnue, ce qui a conduit à des affrontements avec le Fatah. Il est resté neutre, car il avait de fortes chances de remporter les élections législatives. Cela a incité Mahmoud Abbas à suspendre toute candidature électorale depuis 2006, bien que son mandat ait pris fin en 2009. Barghouti, le « Mandela de la Palestine », qui a passé plus de vingt ans en prison, renforce son symbolisme et sa capacité à négocier politiquement. La légitimité d’un prisonnier palestinien représente une sorte de certificat de ténacité. Ceux qui sont à l’avant-garde de l’activité politique en Cisjordanie sont haïs par la population, notamment en raison de leur affiliation à l’appareil sécuritaire palestinien, qui coopère avec l’appareil sécuritaire israélien. Tous les observateurs s’accordent à dire que le Hamas ne peut disparaître. Seul Barghouti peut être accepté par tous, y compris le Hamas, et par ceux qui abandonnent les armes et se plongent parmi leurs familles pour panser leurs blessures. Bien sûr, ils conviennent également que Mohammed Dahlan, l’homme que les Émirats arabes unis « courtisent », ne peut remplir ce rôle. Dahlan lui-même avait précédemment déclaré au journal The Economist qu’un gouvernement technocratique devrait être formé pour deux ans dans la bande de Gaza et en Cisjordanie après la guerre, et que des élections devraient être organisées sans exclure aucune composante. Cependant, a-t-il ajouté, « l’ère des héros a pris fin avec Arafat.» Bien que Mohammed Dahlan n’ait pas mentionné Marwan Barghouti nommément, c’est lui qui était visé par cette déclaration.

Marwan Barghouti pourrait-il être la figure du « Jour d’après » ? Israël l’accepterait-il comme celui qui résoudra la question de la gouvernance dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ?